こんにちは。京都市伏見区にある「ひらうち歯科」です。

「虫歯の治療は痛いから怖い」と感じている方も多いのではないでしょうか。歯科医院での治療は、できるだけ痛みが出ないように配慮されていますが、虫歯の進行度や治療内容によっては、痛みを伴うこともあります。

この記事では、虫歯治療に伴う痛みの原因や、治療後の痛みが続く理由について解説します。痛みが続くときの対処法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

虫歯の治療は痛い?

虫歯治療の痛みは、虫歯の進行度や治療内容、麻酔の効き具合によって異なります。多くの歯科医院では、治療の苦痛が軽減されるよう配慮しながら治療を進めますが、それでも痛みやつらさを感じる場合があります。

虫歯の進行度による痛みの影響

虫歯の進行度によって、治療中に感じる痛みの種類や程度は変わります。

エナメル質の虫歯(C1)

歯の最も外側にある硬いエナメル質に虫歯がある段階では、神経が遠いため、ほとんど痛みを感じません。この段階であれば、麻酔なしで治療できるケースがほとんどです。

象牙質の虫歯(C2)

虫歯がエナメル質の下にある象牙質まで達すると、歯を削る際にドリルによる振動や摩擦熱、または薬剤の刺激が神経に伝わり、痛みが生じる場合が多いです。冷たいものや甘いものを口にしたときにしみることもあります。

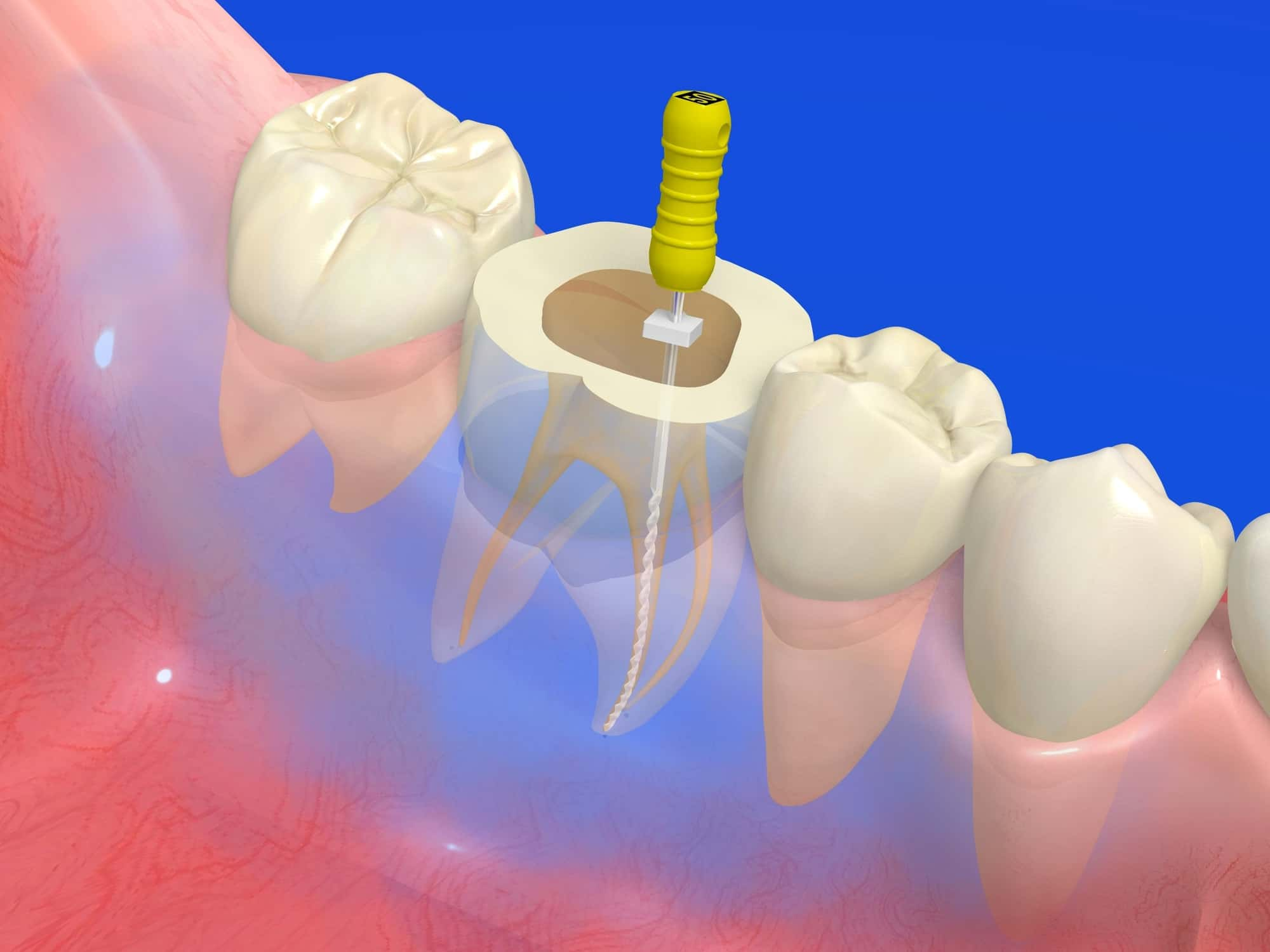

神経まで進行した虫歯(C3)

虫歯がさらに深く進行し、神経や血管が通る歯髄まで達している状態です。この段階になると、強い炎症を起こしていることが多く、激しい痛みが生じます。治療では局所麻酔を行うため、痛みはほとんど感じません。

歯根まで到達した虫歯(C4)

虫歯が最終段階まで進行し、歯の神経が完全に死んでいる状態です。一時的に痛みがなくなることもありますが、歯の根の先に膿が溜まると、再び痛みや腫れが出ることがあります。

麻酔による痛みの影響

虫歯治療では、基本的に局所麻酔を使用するため、麻酔がしっかり効いていれば治療中に強い痛みを感じることはほとんどありません。麻酔を打つ際にも、表面麻酔を使用したり、細い針を使ったりするなど、痛みを抑える工夫がされています。

ただし、炎症が強い場合や、骨がしっかりとしている場合は麻酔が効きにくく、痛みを感じることがあります。また、器具で歯を削ったり清掃したりする際に違和感が生じる場合もあるでしょう。

痛みを感じる場合は、我慢せずにすぐに歯科医師に伝えてください。麻酔の量を調整したり、炎症を抑える処置を優先したり、対処できる場合があります。

虫歯を治療したあとに痛いと感じる原因

治療後の痛みにはいくつかの原因が考えられます。ここでは、虫歯治療後に痛みが生じる主な理由について解説します。

神経の近くまで歯を削った

虫歯治療で歯を削ったり、詰め物や被せ物を装着したりする際には、歯の神経や周囲の組織に刺激が加わります。虫歯が深く、神経に近い部分まで歯を削った場合、冷たいものや熱いものがしみたり、噛んだときに鈍い痛みを感じたりすることがあるでしょう。

この痛みは、2〜3日から1週間程度で軽快することが多いです。

根管治療を行った

虫歯菌が神経まで侵食している場合、神経を取り除く根管治療を行います。根管治療中は局所麻酔を行いますが、麻酔が切れると歯の内部にある根管内を清掃する際の刺激による痛みや、薬を充填する際の痛みが2〜3日程度続く場合があります。

また、根管は細く複雑な形をしているため、神経が取り残されていることも珍しくありません。炎症を起こしている神経が残っている場合に、強い痛みが生じることがあります。

詰め物や被せ物が合っていない

新しく装着した詰め物や被せ物も、虫歯治療後に生じる痛みの原因のひとつです。虫歯を大きく削り、神経が露出した状態で詰め物をすると、圧迫感や鈍い痛みにつながる場合があります。

また、詰め物や被せ物が高く、噛み合わせが合わない場合も痛みの原因になります。「カチッと強く当たる感じがする」「特定の歯だけが強く当たる」といった違和感がある場合は、噛み合わせが原因の可能性が高いでしょう。

痛みや違和感がある場合は、歯科医院で詰め物・被せ物の調整が必要です。

金属を使用している

金属製の詰め物や被せ物には、熱を伝えやすいという性質があります。銀歯で治療をした場合、冷たいものや熱いものを口にすると、金属を通して歯の内部の神経まで温度による刺激が伝わりやすく、痛みを感じる場合があります。

特に、虫歯治療後は神経が敏感になっているため、しみる感覚を覚えやすいです。虫歯治療後2〜3日ほど経つと症状が落ち着く傾向にあるため、その間は常温に近くやわらかいものを摂取するとよいでしょう。症状が続く場合は、歯科医師に相談してください。

虫歯を治療したあとに痛みがあるときの対処法

ここでは、虫歯を治療したあとに痛みがあるときの対処法について解説します。

痛み止めを服用する

虫歯治療後に痛みが強く出た場合は、痛み止めを服用しましょう。歯科医院で処方されなかった場合は、市販の痛み止めでも問題ありません。効果を実感できるまで時間がかかる場合もあるため、痛みを感じ始めたら早めに服用するとよいでしょう。

服用する際は、用法・用量を確認したうえで正しく飲むことが大切です。特に、1回の服用量が多すぎたり、効果が切れたからといって間隔を開けずに再度服用したりすると、胃痛や吐き気などの副作用症状を引き起こす恐れがあります。

また、持病のある方や妊娠中の方、薬によってアレルギーを起こしたことのある方は服用できない薬もあるため、かかりつけ医や薬剤師に相談が必要です。

治療部位を刺激しない

治療直後は、神経が敏感になっている状態です。舌で触れたり、指で押したりすると、刺激が加わって痛みが悪化する恐れがあります。また、歯ぎしりや食いしばりにも注意が必要です。できるだけ治療した側では噛まないように意識して、刺激を最小限にとどめましょう。

硬いもの・熱いもの・冷たいものは避ける

治療後の歯は一時的に神経が敏感になっており、硬いものや温度差の大きい食べ物で刺激を受けると、痛みやしみる感覚が強まることがあります。ナッツ類やせんべいなどの硬い食べ物、熱いスープやかき氷などの温度差の大きい飲食物は控えましょう。

やわらかく、常温に近い食事であれば不必要な痛みを感じる心配がありません。

痛みが続く場合は歯科医院へ相談する

虫歯治療後の痛みは2〜3日程度、長くても1週間程度で落ち着くことがほとんどです。1週間経っても痛みが続く場合は、炎症が残っていたり、詰め物や被せ物に問題があったりする可能性があります。

放置すると症状が悪化するおそれがあるため、早めに歯科医院を受診して適切な処置を受けましょう。

虫歯の治療後に注意すべき行動

虫歯の治療を終えたあとの歯は、まだ不安定で刺激に敏感な状態です。適切なケアを行わないと、痛みが長引いたり、再びトラブルが起きたりする可能性があります。ここでは、虫歯の治療後に避けたい行動と、歯の回復を助けるために気をつけたいポイントを解説します。

治療した歯で強く噛まない

治療直後の歯は、まだ完全に安定していない状態です。特に詰め物や被せ物を装着した場合、強い力が加わることで違和感や痛みが生じることがあります。硬い食べ物や粘着性のある食べ物は避け、反対側の歯で噛むように心がけましょう。

1週間ほど経つと、痛みが落ち着き、普段どおりの食事ができるようになることがほとんどです。

食後は丁寧に歯を磨く

治療後の歯は細菌に対する抵抗力が弱まっているため、食後の歯磨きを丁寧に行うことが重要です。治療した箇所だけでなく、口全体を清潔に保つと再発予防になります。

やわらかめの歯ブラシを選び、鉛筆のように持って軽い力で磨くようにしましょう。歯と歯の間は、デンタルフロスや歯間ブラシを使用すると効率的に汚れを取り除けます。

舌や指で治療部位を触らない

違和感や異物感があると、無意識のうちに舌や指で触れることがあります。治療部位に刺激が加わると、痛みや炎症を引き起こすことがあるため、治療部位を触るのは控えましょう。

また、指についた細菌が患部に侵入すると感染のリスクも高まります。気になっても、できるだけ触らないよう意識することが大切です。

定期的に歯科医院で経過観察を受ける

治療が終わっても、定期的に歯科医院を受診しましょう。

本人が気づかないうちに虫歯の再発や詰め物・被せ物のずれなどのトラブルが起こっている場合もあります。特に、詰め物や被せ物の下で発生する虫歯は、目視できず気づきにくいです。虫歯が再発しても定期検診で早めに発見すれば、歯を残せる可能性も高くなります。

痛みや腫れ、出血などの症状がなくても、3ヶ月に1回程度は歯科医院を受診しましょう。

まとめ

虫歯治療の痛みは、進行度や治療方法、体質などによって異なります。治療後に違和感や痛みが生じることもありますが、2〜3日程度で徐々に落ち着くことがほとんどです。治療後の歯の神経は敏感になっているため、やわらかい食事を選び、清潔に保ちましょう。

痛みが続く場合や、夜も眠れないほど痛む場合は、放置せずに歯科医師に相談することが大切です。痛みが心配な方は、歯の状況に応じて対処できる場合もあるため、歯科医師に相談してください。

虫歯にお悩みの方は、京都市伏見区にある「ひらうち歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、一般歯科だけでなく小児歯科や矯正歯科、審美歯科の診療も行っています。

ひらうち歯科

ひらうち歯科