こんにちは。京都市伏見区にある「ひらうち歯科」です。

子どもの歯並びで出っ歯が気になっている保護者の方は少なくないでしょう。出っ歯は見た目の問題だけでなく機能面にも影響を及ぼすことがあり、子どものうちに適切な対処をすることが重要です。

しかし「いつから治療を始めればいいの?」「そもそも原因は何?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

今回は、子どもの出っ歯の原因や、そのまま放置した場合のリスク、治療のタイミングや矯正方法などについて分かりやすく解説します。お子さまの健康な口元を守るためにも、ぜひ参考にしてみてください。

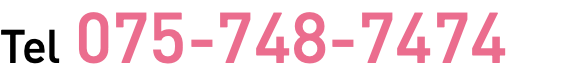

出っ歯とは

出っ歯とは、上の前歯が通常よりも前方に突き出している状態を指します。医学的には上顎前突と呼ばれます。出っ歯には歯だけが前に出ている場合や、上あご自体が前に突出している場合など、さまざまなタイプがあります。

出っ歯は歯列不正の一種であり、見た目の印象だけでなく、かみ合わせや発音、口呼吸などにも影響を及ぼすことがあります。

ただし、子どもの場合、乳歯の時点では軽度の出っ歯でも、一時的なもので成長とともに自然に改善するケースもあります。必ず治療しないといけないとは限らないため、歯科医師に相談してみましょう。

子どもが出っ歯になる主な原因

子どもが出っ歯になる原因はいくつかあります。一つだけが要因の場合もありますが、いくつかが複合的に関係していることもあります。

以下に、代表的な原因を紹介します。

指しゃぶりや舌の癖などの悪習慣

子どもが出っ歯になる原因として最もよく見られるのが、指しゃぶりや舌を前に出す癖です。幼いころの指しゃぶりは自然な行動で、特に問題になることはありません。

しかし、乳歯から永久歯に生え変わる時期がきても指しゃぶりが続いている場合は、アプローチが必要になることもあるでしょう。指しゃぶりを長期間続けると、上の前歯や上あごに圧力がかかり、前方に歯が押し出されたり骨格のバランスが崩れたりすることがあります。

また、舌が正しい位置からずれていたり前歯を押すような癖があったりすると、前歯が押し出される原因になります。

遺伝

出っ歯は遺伝的な要因でも引き起こされます。歯並び自体が遺伝するのではなく、歯の形や大きさ、あごの骨格は遺伝の影響を受けることがあります。そのため、祖父母や両親のどちらか、または両方が出っ歯である場合、子どもにも出っ歯の傾向が現れやすいと言えるでしょう。

歯とあごの大きさが釣り合っていれば問題ありませんが、歯が大きくあごが小さい場合には歯並びが乱れやすく、出っ歯が起こる可能性があります。

口呼吸の習慣がある

鼻づまりやアレルギー、扁桃肥大などが原因で口呼吸が習慣化している子どもも注意が必要です。常に口を開けた状態でいると、舌の位置が下がることが習慣になり、上あごの発育に悪影響を与えます。

また、上唇による歯を抑える力が十分に働きません。このような理由から、口呼吸は出っ歯の大きな要因となります。

姿勢の悪さや睡眠時の体勢

普段の姿勢も歯並びに影響を与える要因です。猫背や頬杖、うつぶせ寝などは、頭やあごに偏った力をかけやすい体勢といえます。

子どもの骨は成長段階のため柔らかく、外からの刺激の影響を受けやすいです。そのため、片側に偏った力がかかる姿勢では、あごの成長に不自然な影響を与えます。

出っ歯を放っておくとどうなる?

出っ歯は歯列不正の一種であり、放っておくとさまざまな影響があります。以下でくわしく解説していきます。

見た目のコンプレックスにつながる

出っ歯は正面から見たときに目立ちやすく、成長するにつれて子ども自身が見た目を気にするようになることもあるでしょう。思春期以降は外見への意識が高まるため、出っ歯が原因で笑うのをためらったり、人前で話すことに自信を持てなくなったりするケースもあります。

自己肯定感や対人関係に影響を及ぼすこともあるため、早めに対応すべきといえるでしょう。

発音に影響が出ることがある

前歯が前方に出ていると、特定の音が発音しづらくなることがあります。特に、さ行・た行などは舌と前歯の位置関係が発音に影響するため、出っ歯によって不明瞭になることがあります。

これにより、話すことにストレスを感じたり、学校や集団生活でのコミュニケーションに支障が出たりする場合もあるでしょう。

かみ合わせやあごの成長への悪影響

出っ歯のまま成長すると、上下のかみ合わせにズレが生じます。上あごと下あごのバランスが崩れると、食べ物をうまく噛めないだけでなく、顎関節症を引き起こすリスクもあります。前歯で物を噛めないと他の歯に負担がかかるため、このようなリスクが高まるのです。

歯や口内のケガのリスクが高まる

前歯が突出している状態だと、転倒や衝突などの際に前歯をぶつけやすくなります。そうすると折れたり欠けたりする危険性が高くなるでしょう。特に、スポーツや活発な遊びをする子どもにとっては、大きなリスクと言えます。

虫歯や歯周病のリスクが高まる

前歯が前に突出していると上下の唇が閉じづらく、口内が乾燥しやすくなります。唾液には細菌の繁殖を抑える効果があり、口の中を清潔に保つために欠かせない働きを担っています。

口内が乾燥していると唾液による効果が期待できず、虫歯や歯周病のリスクが高まります。また、歯並びが乱れていると歯磨きが不十分になりやすいため注意が必要です。

出っ歯の治療は何歳から始める?

出っ歯の治療を始めるタイミングは、6歳ごろとされています。治療の内容はお子さまの成長段階によって異なります。

歯がすべて乳歯の時期と、永久歯が生えそろう時期では治療の目的や方法が変わってきます。乳歯だけの時期には、主に癖や生活習慣の改善を通じて出っ歯の進行を防ぐことが中心になりますが、必要に応じて早期の矯正治療を検討することもあります。

第一期治療は6~8歳からが目安

小児矯正には、一期治療と二期治療があります。永久歯が生え始め、乳歯と永久歯が混在する時期を混合歯列期といい、このタイミングに行うのが一期治療です。一期治療では、あごの成長を利用しながら歯並びを整えることができます。

一期治療を始める時期の目安は、6歳~8歳頃とされています。歯の位置だけでなく骨格のバランスも整えることができるため、将来の本格的な矯正治療の負担を軽減できる可能性もあります。

二期治療は12歳前後から

12歳ごろになると全ての歯が永久歯に生え変わり、あごの骨が固まり始めます。この段階からの治療は第二期治療となり、骨格の調整よりも歯列にきれいに歯を並べることを目的とします。そのため、歯を直接動かす治療を中心に行います。

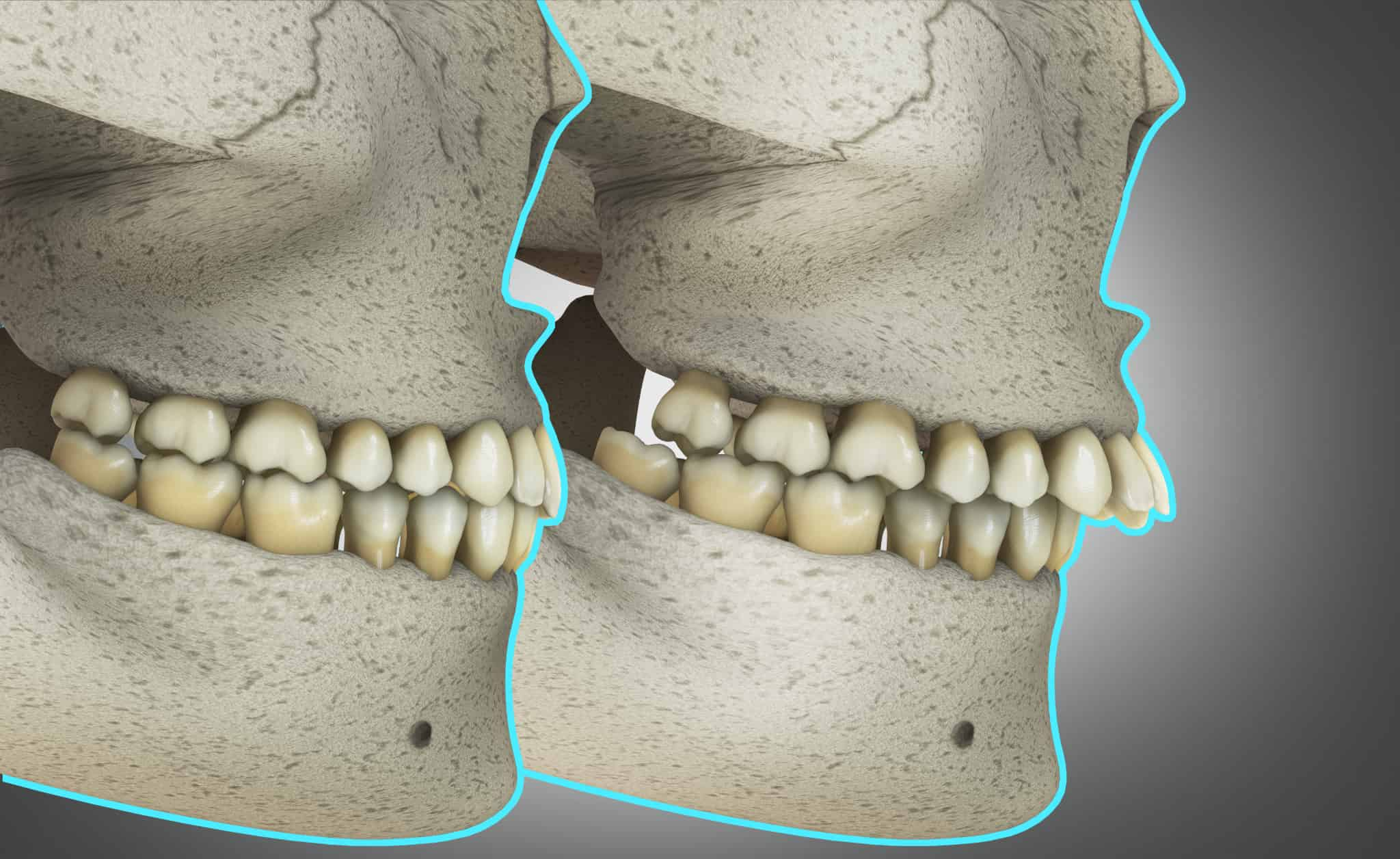

子どもの出っ歯を矯正する方法

矯正方法は、出っ歯の原因や程度によって異なります。そのため、使用する装置はそれぞれの症状や年齢に応じて選択されます。

以下で、代表的なものをいくつか解説していきます。

あごの成長をコントロールするための装置

子どもの出っ歯の多くは、骨格のアンバランスや癖に起因するため、早期に矯正治療を始めることで根本的な改善が期待できます。第一期治療では、主にあごの成長をコントロールする装置を使用します。

取り外しが可能な拡大床や、歯に直接取り付ける急速拡大装置などが代表的です。また、ヘッドギアなど、顎外に固定する装置を使用することもあります。

悪習慣を改善するための装置

出っ歯の原因が悪習慣の場合には、悪習慣を改善することで出っ歯の悪化を防ぎます。舌の癖が原因であれば、トレーニング用のマウスピース装置と口腔筋機能療法を併用し、舌の動きや姿勢を改善することが必要となるでしょう。

歯の位置を調整するための装置

永久歯が生えそろった12歳以降に行う第二期治療では、本格的な歯の移動が行われます。ワイヤー矯正では、ブラケットとワイヤーを使って歯を少しずつ理想的な位置へ動かします。出っ歯をはじめとする多くの不正咬合に対応可能です。

また、透明なマウスピース型の矯正装置も注目が集まっています。取り外しが可能で見た目も目立ちにくいため、子どもへの心理的負担が少ないというメリットがあります。

子どもが出っ歯になるのを防ぐ方法

歯並びは、一度乱れると自然に治ることはありません。出っ歯も例外ではなく、治すためには歯科医院での治療が必要になるでしょう。

では、出っ歯にならないためにはどうすれば良いのでしょうか。以下でくわしく解説していきます。

指しゃぶりや舌の癖をやめさせる

出っ歯の予防において最も重要なのは、原因となる癖を早期に見直すことです。特に、3歳を過ぎても続く指しゃぶりや、舌で前歯を押す癖は歯並びに大きな影響を与えるため、意識的にやめさせましょう。

おしゃぶりやタオルを噛む癖なども、前歯に負担がかかりやすいため同様に注意が必要です。癖を直すためには、叱るのではなく、やめたことを褒めたり手遊びに移行したりして、子ども自身から止めようと思えるようなポジティブな関わりができると良いでしょう。

正しい姿勢とあごの発達を促す生活習慣

姿勢の悪さはあごの成長やかみ合わせに影響するため、日常生活で正しい姿勢を意識することが大切です。食事のときに背筋を伸ばし、正しい位置で噛む習慣をつけることは、あごの発達を自然に促します。

また、やわらかい食べ物ばかりの食生活も、あごの発達を妨げます。よく噛むことが必要な食材を取り入れることも、あごの発達の助けになり予防につながります。

鼻呼吸を習慣づける

口呼吸が習慣化している子どもは、上あごの発育に悪影響を及ぼし、出っ歯になりやすくなります。風邪やアレルギーが原因で口呼吸になっている場合は、耳鼻科での治療を受けることも重要です。

普段から鼻で呼吸をする意識づけを行い、寝ているときにも口が開かないように工夫しましょう。出っ歯の予防だけでなく、虫歯などの予防にもつながります。

定期的に歯科検診を受ける

出っ歯の予防には、早期発見と早期対応が欠かせません。定期的に歯科検診を受けることで、歯並びやあごの発育状況を専門的に確認でき、必要に応じて生活習慣の改善や矯正治療を始められます。

まとめ

子どもの出っ歯は、見た目の問題だけでなく、発音やかみ合わせ、あごの成長などさまざまな面に影響を与える可能性があります。原因には指しゃぶりや舌の癖、口呼吸や姿勢の悪さ、さらには遺伝などがあり、早い段階で対処することが将来的な負担の軽減につながります。

治療の開始時期は6〜8歳ごろが目安とされ、小児矯正や生活習慣の改善により効果的な予防と治療が可能です。子どもの出っ歯が気になる場合は、まず歯科医院での相談を検討しましょう。

子どもの出っ歯の治療を検討されている方は、京都市伏見区にある「ひらうち歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、一般歯科だけでなく小児歯科や矯正歯科、審美歯科の診療も行っています。診療案内はこちら、ネット予約も24時間受け付けておりますので、ぜひご活用ください。

ひらうち歯科

ひらうち歯科